今年も残すところ3日になりました。

さて、お正月が近くなると「元日」「元旦」などの言葉がよく登場するようになりますね。

同じ意味のようですが、実は微妙な違いがあるのです。

元旦の“旦”の文字には「夜明け、日の出」の意味があります。

「元旦」はつまり1月1日の朝のことを指します。

つまり1月1日のお昼にはもう「元旦」ではなくなるのです……!

そして「元日」は年の始の日、1月1日という意味です。元旦と違い次の日になるまで1日中「元日」です。

今日はしめ縄(母屋と離れ)を飾りをしました。

さて、お正月が近くなると「元日」「元旦」などの言葉がよく登場するようになりますね。

同じ意味のようですが、実は微妙な違いがあるのです。

元旦の“旦”の文字には「夜明け、日の出」の意味があります。

「元旦」はつまり1月1日の朝のことを指します。

つまり1月1日のお昼にはもう「元旦」ではなくなるのです……!

そして「元日」は年の始の日、1月1日という意味です。元旦と違い次の日になるまで1日中「元日」です。

今日はしめ縄(母屋と離れ)を飾りをしました。

便利グッズ 一つのハサミで5つのアイテム・・・

2019年12月27日 TV

それは!5WAY便利キッチンバサミです。

何しろ! 5通りの使い方ができるキッチンバサミもできちゃうですよ!

ハサミ、ナイフ、ピーラー、ウロコ取り、栓抜き

キャンプ、宴会などで最も便利ではないでしょう?!

何しろ! 5通りの使い方ができるキッチンバサミもできちゃうですよ!

ハサミ、ナイフ、ピーラー、ウロコ取り、栓抜き

キャンプ、宴会などで最も便利ではないでしょう?!

おせち料理を注文して買うと、2~3万します。

それが・・・ 100円ローソンでは32種類を全部買っても・・・

3200円になりますので、超お得なおせちです。

今日から販売開始で、在庫がなくなり次第に完売だそうです。

それが・・・ 100円ローソンでは32種類を全部買っても・・・

3200円になりますので、超お得なおせちです。

今日から販売開始で、在庫がなくなり次第に完売だそうです。

インフルエンザにかかりやすい人!かかりにくい人!

2019年12月23日 TV

職場でインフルエンザにかかりやすい人!かかりにくい人!人がいる。

それは何故!?職場では各家庭に問題がある。

人は自らの病を治すパワーがある。それが免疫です。

しかし、食事では食品添加物!また各々の環境でストレスによって免疫低下。

一旦、免疫低下すると病を引き起こす原因となる。

また緊張、怒りなどで血液循環が悪くなると病を引き起こすことにもなります。

では、免疫低下するとそれを改善するには、食品は手料理!また各々の環境では笑い、自然空間の山、川、湖へ行きリラックスすることです。

それは何故!?職場では各家庭に問題がある。

人は自らの病を治すパワーがある。それが免疫です。

しかし、食事では食品添加物!また各々の環境でストレスによって免疫低下。

一旦、免疫低下すると病を引き起こす原因となる。

また緊張、怒りなどで血液循環が悪くなると病を引き起こすことにもなります。

では、免疫低下するとそれを改善するには、食品は手料理!また各々の環境では笑い、自然空間の山、川、湖へ行きリラックスすることです。

車のワイパーで微雨まで観測

2019年12月20日 TV

目からうろことは、このことか。我々の身近に昔からあって、これほど精度が高く、雨の降水状況を観測できる機器があったとは。

それは、クルマに必ず付いているワイパーである。ワイパーが動いているということは、「そのクルマが今走っている場所は雨が降っている」ということに、ほぼ等しい。

今回のデジタル活用(デジカツ)は、台風や大雨が頻発して被害が続出している昨今の日本において、天気予報を劇的に変える可能性を秘めた取り組みについてだ。

ワイパーが最高の「雨センサー」になり得るという、あるようでなかった発想を実証しようとするプロジェクトが始動した。協業したのは、気象予報大手のウェザーニューズとトヨタ自動車。実験をするには、これ以上ない組み合わせだ。

それは、クルマに必ず付いているワイパーである。ワイパーが動いているということは、「そのクルマが今走っている場所は雨が降っている」ということに、ほぼ等しい。

今回のデジタル活用(デジカツ)は、台風や大雨が頻発して被害が続出している昨今の日本において、天気予報を劇的に変える可能性を秘めた取り組みについてだ。

ワイパーが最高の「雨センサー」になり得るという、あるようでなかった発想を実証しようとするプロジェクトが始動した。協業したのは、気象予報大手のウェザーニューズとトヨタ自動車。実験をするには、これ以上ない組み合わせだ。

トランプの絵札の顔の向きには決まりがあった!

2019年12月18日 TV

トランプのマークは、ハート・ダイヤ・クラブ・スペードの4種類ですが、実はそれぞれに意味があって、絵札(ジャック・クィーン・キング)の顔の向きの組み合わせもそれぞれ決まりがあるそうです。

また、スペードのエースだけ中央の絵柄が大きいのにも意味があるようです。

ハート・ダイヤ・クラブ・スペード マークの意味!?

それぞれのマークの意味は・・・

ハート♡=愛 ダイヤ♦=お金 クラブ♣=学問 スペード♠=死

そして絵札の顔が向いている向きには・・・

ジャックの絵札を見てみると

マークの方を向いている顔の向きがそれぞれ違います。

ジャックは若い男性を意味しますので・・・

ハート(恋愛)は大好きなのでマークをしっかり見ています。

ダイヤ(お金)にも興味があるのでハートよりは強くはありません。

クラブ(学問)はあまり好きではないので、顔をそむけていますね。

そしてスペード(死)は一番嫌いです。なのでしっかりとと拒否するように顔を反対方向に向けています。

最後にキング。キングは年配の男性です。

特筆すべきはお金が大好きという事でしょう?!

若いころ興味のなかった学問にも少し興味を持つようになるようです。

スペードのエースだけ、カード中央のマークが複雑なデザインで大きな図案だって不思議ですね。

また、スペードのエースだけ中央の絵柄が大きいのにも意味があるようです。

ハート・ダイヤ・クラブ・スペード マークの意味!?

それぞれのマークの意味は・・・

ハート♡=愛 ダイヤ♦=お金 クラブ♣=学問 スペード♠=死

そして絵札の顔が向いている向きには・・・

ジャックの絵札を見てみると

マークの方を向いている顔の向きがそれぞれ違います。

ジャックは若い男性を意味しますので・・・

ハート(恋愛)は大好きなのでマークをしっかり見ています。

ダイヤ(お金)にも興味があるのでハートよりは強くはありません。

クラブ(学問)はあまり好きではないので、顔をそむけていますね。

そしてスペード(死)は一番嫌いです。なのでしっかりとと拒否するように顔を反対方向に向けています。

最後にキング。キングは年配の男性です。

特筆すべきはお金が大好きという事でしょう?!

若いころ興味のなかった学問にも少し興味を持つようになるようです。

スペードのエースだけ、カード中央のマークが複雑なデザインで大きな図案だって不思議ですね。

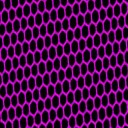

グラフェンにノーベル物理学賞

2019年12月17日 TV

グラフェンとは何か。実はある意味非常に平凡な物質で、最も身近な元素である炭素が、最も見慣れた形――すなわち亀の甲――に並んだものです。

もちろんこの発見だけでノーベル賞が転がり込んだわけではありません。得られたグラフェンは非常に安定かつ硬く、結晶格子に欠陥が見られない(蜂の巣状の構造が完璧に保たれている)素晴らしい素材でした。さらに電子移動がどんな物質より速く、量子トンネル効果など興味深い性質が観察されます。これを利用し、太陽電池やタッチスクリーン、高速トランジスタなどへの応用が期待されています。化学賞でなく物理学賞に選ばれたのは、このあたりが原因でしょう。

単純な実験から生まれたグラフェンは、かつてのフラーレンやナノチューブに勝るとも劣らないフィーバーを研究者の間に巻き起こしました。現在では化学蒸着法によって大面積のものを作れるようになっており(論文)、有機合成によるアプローチも盛んに行われています。後者については現代化学2009年8月号に記事を書きましたので、興味のある方は図書館などで探してみて下さい。

さて今回の受賞で特徴的なのは、GeimのポスドクであったK. Novoselovが共同受賞している点で、過去に例はないでもありませんが、たいていはボスだけの受賞になる中少々異例です。このためNovoselovは36歳での受賞となり、近年では最も若い受賞者の一人となったようです。

もちろんこの発見だけでノーベル賞が転がり込んだわけではありません。得られたグラフェンは非常に安定かつ硬く、結晶格子に欠陥が見られない(蜂の巣状の構造が完璧に保たれている)素晴らしい素材でした。さらに電子移動がどんな物質より速く、量子トンネル効果など興味深い性質が観察されます。これを利用し、太陽電池やタッチスクリーン、高速トランジスタなどへの応用が期待されています。化学賞でなく物理学賞に選ばれたのは、このあたりが原因でしょう。

単純な実験から生まれたグラフェンは、かつてのフラーレンやナノチューブに勝るとも劣らないフィーバーを研究者の間に巻き起こしました。現在では化学蒸着法によって大面積のものを作れるようになっており(論文)、有機合成によるアプローチも盛んに行われています。後者については現代化学2009年8月号に記事を書きましたので、興味のある方は図書館などで探してみて下さい。

さて今回の受賞で特徴的なのは、GeimのポスドクであったK. Novoselovが共同受賞している点で、過去に例はないでもありませんが、たいていはボスだけの受賞になる中少々異例です。このためNovoselovは36歳での受賞となり、近年では最も若い受賞者の一人となったようです。

車も人も通行可能な地下道の優しい設置理由

2019年12月16日 TV

今回「日本でここだけ?のモノが通る地下道」として登場したのは、新潟県長岡市の歩行者と同じように車も通行する地下道。

この地下道の付近は、田んぼが多く農耕車を利用する人も多いが、速度の遅い農耕車で道幅の広い国道を渡るのは危険なので安全のために車も通れる地下道を作ったそうです。

この地下道の付近は、田んぼが多く農耕車を利用する人も多いが、速度の遅い農耕車で道幅の広い国道を渡るのは危険なので安全のために車も通れる地下道を作ったそうです。

有明アリーナの屋根が何故!反りにしたの!?

2019年12月12日 TV

来年の東京オリピック、バレーボールの競技会場である有明アリーナ。

屋根が何故!反りにしたの!?

周辺にはビルに囲まれ、仮にドーム型にすると・・・

ドームの丸の円形で光の反射より周辺ビルへの光の反射を受けて高温になりかねないです。

そんな訳けで、屋根を反った方が、周辺ビルへの光の反射を受けないからです。

屋根が何故!反りにしたの!?

周辺にはビルに囲まれ、仮にドーム型にすると・・・

ドームの丸の円形で光の反射より周辺ビルへの光の反射を受けて高温になりかねないです。

そんな訳けで、屋根を反った方が、周辺ビルへの光の反射を受けないからです。

ピーマンは縦切り?それとも横切り?|栄養を無駄にしない切り方

2019年12月11日 TV

ピーマンを料理に使う時、皆さんはどのように切りますか?縦に切り?それとも横に切ります!?

実は、ピーマンの栄養を無駄にしない切り方は縦切りなんだそうです。

その理由ですが、ピーマンの繊維は縦に並んでいます。横切りにすると繊維が壊れてしまい、そこから栄養が出てしまいます。

ピーマンには、ビタミンCやビタミンAなどのビタミン類、その他にもポリフェノールがタップリ含まれています。繊維に沿って縦に切ることで、それらの栄養が出てしまうのを抑えられるんですね。

また、ピーマンの特徴であるニオイや苦みが苦手だと言う方も多いかと思います。この苦味やニオイも栄養素であるポリフェノールの一種なので、縦に切ることで抑えられるそうです。

さらに、いつも捨てているピーマンのワタと種ですが、美容効果があるピラジンと言う成分が含まれています。

ピラジンは匂いの元でもあるのですが、血液の流れを良くしたり血栓を防いでくれるはたらきをします。栄養が細胞に行き渡りお肌に良い効果が期待できるんです。

ですので、捨てるのは実は勿体ないんそうです。ピーマンの肉詰めを作る時には、ワタや種を取らないで作るといいそうです。

実は、ピーマンの栄養を無駄にしない切り方は縦切りなんだそうです。

その理由ですが、ピーマンの繊維は縦に並んでいます。横切りにすると繊維が壊れてしまい、そこから栄養が出てしまいます。

ピーマンには、ビタミンCやビタミンAなどのビタミン類、その他にもポリフェノールがタップリ含まれています。繊維に沿って縦に切ることで、それらの栄養が出てしまうのを抑えられるんですね。

また、ピーマンの特徴であるニオイや苦みが苦手だと言う方も多いかと思います。この苦味やニオイも栄養素であるポリフェノールの一種なので、縦に切ることで抑えられるそうです。

さらに、いつも捨てているピーマンのワタと種ですが、美容効果があるピラジンと言う成分が含まれています。

ピラジンは匂いの元でもあるのですが、血液の流れを良くしたり血栓を防いでくれるはたらきをします。栄養が細胞に行き渡りお肌に良い効果が期待できるんです。

ですので、捨てるのは実は勿体ないんそうです。ピーマンの肉詰めを作る時には、ワタや種を取らないで作るといいそうです。

日本の国鳥に「キジ」が選ばれた理由

2019年12月9日 TV

国鳥とは、国歌や国旗のように、国のシンボル、象徴にしている鳥のことだ。さて、日本の国鳥をご存じでしょう?!

トキやタンチョウヅルなどを思い浮かべた人も多いと思うが、答えは「キジ」。

日本固有種の美しい留鳥で、民話や童謡でもなじみがあり、オスは勇敢でメスは母性愛の象徴であることなどから、1947年に日本鳥学会がキジを国鳥に選んだという。

国鳥はすべての国で定められているわけではなく、法律で定められたものから慣例的なものまで、選定機関も実はさまざまだそうだ。本書は、36カ国の国鳥を美しい写真で紹介しながら、それぞれの特徴やその国の自然と文化、そして人々との結びつきを解説したカラーガイドブック。

トキやタンチョウヅルなどを思い浮かべた人も多いと思うが、答えは「キジ」。

日本固有種の美しい留鳥で、民話や童謡でもなじみがあり、オスは勇敢でメスは母性愛の象徴であることなどから、1947年に日本鳥学会がキジを国鳥に選んだという。

国鳥はすべての国で定められているわけではなく、法律で定められたものから慣例的なものまで、選定機関も実はさまざまだそうだ。本書は、36カ国の国鳥を美しい写真で紹介しながら、それぞれの特徴やその国の自然と文化、そして人々との結びつきを解説したカラーガイドブック。

年末と言えば・・・

年一度の大掃除ですね!

皆さんは、どのように雑巾を絞ります?!

私は横絞りで悩んでいました。

さて、あなたの雑巾の絞り方は、3つ「縦絞り」「横絞り」「握り絞り」のうち、どのタイプです?!

雑巾の正しい絞り方は縦絞りです。縦絞りは順手と逆手※でねじるため無理なくきっちり力が入り、脇をしめながら押し出すように手首を回転させるので、手首だけではなく腕の力も加わり、強く絞り込むことができます。

横絞りは、順手と順手なので力が入りませんし、手首の回転のみでねじるため、十分に絞ることができません。

握り絞りは押し付けているだけなので、あまり効果がなく水滴ボタボタ状態です。

多くの方が横絞りをしており、それが当たり前だと思っていますが、縦絞りと比べてみると絞り具合に差がでます。子供は握り絞りが多いので、正しい絞り方を教えてあげないと、部屋中ビショビショになってしまうでしょう。

年一度の大掃除ですね!

皆さんは、どのように雑巾を絞ります?!

私は横絞りで悩んでいました。

さて、あなたの雑巾の絞り方は、3つ「縦絞り」「横絞り」「握り絞り」のうち、どのタイプです?!

雑巾の正しい絞り方は縦絞りです。縦絞りは順手と逆手※でねじるため無理なくきっちり力が入り、脇をしめながら押し出すように手首を回転させるので、手首だけではなく腕の力も加わり、強く絞り込むことができます。

横絞りは、順手と順手なので力が入りませんし、手首の回転のみでねじるため、十分に絞ることができません。

握り絞りは押し付けているだけなので、あまり効果がなく水滴ボタボタ状態です。

多くの方が横絞りをしており、それが当たり前だと思っていますが、縦絞りと比べてみると絞り具合に差がでます。子供は握り絞りが多いので、正しい絞り方を教えてあげないと、部屋中ビショビショになってしまうでしょう。

○足がむくむ理由

下肢の静脈の血液は重力に逆らって心臓に戻るため、第二の心臓であるふくらはぎがポンプ作用となり、心臓に血液を送ります。

ふくらはぎの筋肉であるヒラメ筋、腓腹筋や、足首がかたいと筋肉が動きにくくなります。

そうするとポンプ作用がうまく働かず、血管外に水分がしみでてしまい、むくみが出てきてしまうのだそうです。

○むくみチェックのやり方

自分の足がむくみやすいかどうかを簡単にセルフチェックできる方法です。

1、握りこぶしひとつ分足を開いてまっすぐ立つ。

2、両腕を耳の横につけ、両手をまっすぐ上に伸ばす。

3、両手を上げた状態のまま、かかとが床から離れないようにゆっくりとしゃがむ。

○むくみを10分で解消する方法

むくみを解消する有名な方法として・・・

・足を上げる

・マッサージする

・足首をパタパタする

・貧乏ゆすりをする

・ローラーを使う

の5つが紹介されました。

この中で最も効果があったのは、マッサージ!

やり方は、下から上へむかって優しく揉むだけです。10分行うだけで、足首-0.6cm、ふくらはぎ-0.9cmもの効果が現れたとのことでした。

なお、続いてローラー、足を上げる、足首パタパタ、貧乏ゆすりの順となりました。

下肢の静脈の血液は重力に逆らって心臓に戻るため、第二の心臓であるふくらはぎがポンプ作用となり、心臓に血液を送ります。

ふくらはぎの筋肉であるヒラメ筋、腓腹筋や、足首がかたいと筋肉が動きにくくなります。

そうするとポンプ作用がうまく働かず、血管外に水分がしみでてしまい、むくみが出てきてしまうのだそうです。

○むくみチェックのやり方

自分の足がむくみやすいかどうかを簡単にセルフチェックできる方法です。

1、握りこぶしひとつ分足を開いてまっすぐ立つ。

2、両腕を耳の横につけ、両手をまっすぐ上に伸ばす。

3、両手を上げた状態のまま、かかとが床から離れないようにゆっくりとしゃがむ。

○むくみを10分で解消する方法

むくみを解消する有名な方法として・・・

・足を上げる

・マッサージする

・足首をパタパタする

・貧乏ゆすりをする

・ローラーを使う

の5つが紹介されました。

この中で最も効果があったのは、マッサージ!

やり方は、下から上へむかって優しく揉むだけです。10分行うだけで、足首-0.6cm、ふくらはぎ-0.9cmもの効果が現れたとのことでした。

なお、続いてローラー、足を上げる、足首パタパタ、貧乏ゆすりの順となりました。

嘗て日本の家庭と言えば・・・ 大家族でした。

こんにちは、4人から3人から1人になっています。

そんな時、野菜などが使い残しで、冷蔵庫の奥へと見逃しては最後は捨てることになります。

そこで、ミニ野菜だったら、そんな問題は解決して、常に新鮮なものが頂けて有難いですね。

こんにちは、4人から3人から1人になっています。

そんな時、野菜などが使い残しで、冷蔵庫の奥へと見逃しては最後は捨てることになります。

そこで、ミニ野菜だったら、そんな問題は解決して、常に新鮮なものが頂けて有難いですね。

糖質抑えてもおいしい炊飯土鍋

2019年12月4日 TV

糖質のことを気にしてご飯を食べない人がいますが・・・

その改善する土鍋があります。

糖質を約17%カットできる炊飯土鍋「気づかう土鍋」を共同開発した。おいしさとヘルシーさの両方を兼ね備える。

何故!糖質を約17%カット?!

17%以下もできますが、それ以下にすると・・・

おいしさがなくなるので、ギリギリの17%です。

糖質カット炊飯器の仕組みを参考に、水に溶け出した糖質を集めて捨てることにした。

紙皿などを鍋の中に置く方法などを試したがうまくいかなかった。

そこで、土鍋特有の熱対流に着目。糖を含む重湯が沸騰して上昇し、4カ所の穴を通って、シリコンゴム製の中ぶたにたまる仕組みです。

その改善する土鍋があります。

糖質を約17%カットできる炊飯土鍋「気づかう土鍋」を共同開発した。おいしさとヘルシーさの両方を兼ね備える。

何故!糖質を約17%カット?!

17%以下もできますが、それ以下にすると・・・

おいしさがなくなるので、ギリギリの17%です。

糖質カット炊飯器の仕組みを参考に、水に溶け出した糖質を集めて捨てることにした。

紙皿などを鍋の中に置く方法などを試したがうまくいかなかった。

そこで、土鍋特有の熱対流に着目。糖を含む重湯が沸騰して上昇し、4カ所の穴を通って、シリコンゴム製の中ぶたにたまる仕組みです。

寒い冬も着るこたつでホカホカ快適

2019年12月3日 TV

あなたを暖かく包み込む、着る毛布感覚で使えるあなた専用の一人用こたつ。

寒い季節はどうしてもカラダが冷えがち。冬も家の中で暖かく快適に過ごしたい。

そんな時に活躍してくれるのがあったかルームウェア感覚の【着るお一人様用こたつ2】です。

自分だけの一人用こたつだから暖かい。

Wヒーターが効果的に暖めてくれて、電気代も安いから家計にも優しい。

下にヒーターを引いて、下半身は毛布で包んでいるけどさぁ・・・。

冷えるからこれ!買います(¥7.980円)

寒い季節はどうしてもカラダが冷えがち。冬も家の中で暖かく快適に過ごしたい。

そんな時に活躍してくれるのがあったかルームウェア感覚の【着るお一人様用こたつ2】です。

自分だけの一人用こたつだから暖かい。

Wヒーターが効果的に暖めてくれて、電気代も安いから家計にも優しい。

下にヒーターを引いて、下半身は毛布で包んでいるけどさぁ・・・。

冷えるからこれ!買います(¥7.980円)

ポケットに入るミニマム水筒「POKETLE(ポケトル)」が便利!

2019年12月2日 TV

容量120ml、ポケットにも入る極小サイズの水筒「POKETLE(ポケトル)」。

散歩やオフィス用に、小さいボトルが1本あると便利です。

直径は42mm(口径約31mm)、高さ143mm、ボトルの重さは120gと超軽量!ポケットやバッグの隙間にするっと入り込むスマートさと120mlという容量は、ペットのお散歩やサイクリング、出先での服薬など様々なニーズがありそう。

デスクや打ち合わせでも邪魔にならないのでオフィス用にも良いですね。

ちなみに私は、1.8リットル水筒です。

散歩やオフィス用に、小さいボトルが1本あると便利です。

直径は42mm(口径約31mm)、高さ143mm、ボトルの重さは120gと超軽量!ポケットやバッグの隙間にするっと入り込むスマートさと120mlという容量は、ペットのお散歩やサイクリング、出先での服薬など様々なニーズがありそう。

デスクや打ち合わせでも邪魔にならないのでオフィス用にも良いですね。

ちなみに私は、1.8リットル水筒です。

インフルエンザ対策には・・・

2019年11月29日 TV

今年も早くもインフルエンザ流行っています。

手洗い励行でも、石鹸ではなく、アルコールで、手の雑菌を落とすことです。

歯磨きは歯だけでもなく、舌も洗うことが重要で、飲み物は緑茶で、中に入っているカテキンが効果があります。

緑茶は15分おきづつに飲む方がいいそうです。

手洗い励行でも、石鹸ではなく、アルコールで、手の雑菌を落とすことです。

歯磨きは歯だけでもなく、舌も洗うことが重要で、飲み物は緑茶で、中に入っているカテキンが効果があります。

緑茶は15分おきづつに飲む方がいいそうです。

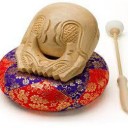

どうして木魚をたたくのか?

2019年11月28日 TV

「叩かれて昼の蚊を吐く木魚かな」(夏目漱石)。

それでなくても眠たくなる読経の声に添えて、木魚がポークポークポーク、夏の暑い時にこんなのを聞いていると、本当に眠ってしまいそうになりますが、実は木魚は、眠気醒ましのためにあるというのですから不思議です。

何故そうなのかといいますと、魚というものは、昼でも夜でも、決して眠らないと信じられていたからです。

実際、魚をよく観察してみますと、全然目をつぶりません。

というのも当たり前でして、魚には「まぶた」というものがないワケでして、目をつぶろうたって、それは無理というものです。

ただし、目をつぶらないからといって、魚が眠らないワケではありません。

いつ眠っているのかは知りませんが、ちゃんとしかるべき睡眠はとっているのです。

それでなくても眠たくなる読経の声に添えて、木魚がポークポークポーク、夏の暑い時にこんなのを聞いていると、本当に眠ってしまいそうになりますが、実は木魚は、眠気醒ましのためにあるというのですから不思議です。

何故そうなのかといいますと、魚というものは、昼でも夜でも、決して眠らないと信じられていたからです。

実際、魚をよく観察してみますと、全然目をつぶりません。

というのも当たり前でして、魚には「まぶた」というものがないワケでして、目をつぶろうたって、それは無理というものです。

ただし、目をつぶらないからといって、魚が眠らないワケではありません。

いつ眠っているのかは知りませんが、ちゃんとしかるべき睡眠はとっているのです。